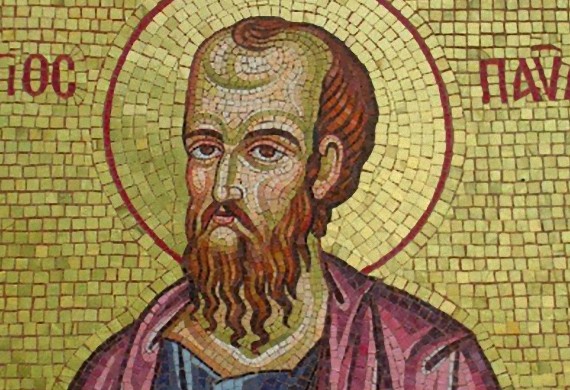

عندما قال الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: “إنّ المعرفة تنفخ، ولكنّ المحبّة تبني” (٨: ١)، كان يريدنا جميعًا أن نعرف أنّ كلّ معرفة، لا تكون معرفةً حقًّا، إن لم تندرج في خدمة المحبّة. فالمعرفة أن نحبّ، أو يكون كلّ ما نعرفه “نحاسًا يطنّ، أو صنجًا يرنّ” (١كورنثوس ١٣: ١).

لا يسمح لنا معنى هذه الآية بأن نجزّئها إلى جزئين، أي إلى “المعرفة تنفخ”، و”المحبّة تبني”. فهذا قد يسقطنا في وهْم الاعتقاد أنّ الرسول أراد أن ينتقد المعرفة كلّيًّا. والحقّ أنّه أراد أن ينتقد المعرفة التي تبني لذاتها سورًا يعزلها عن هدفها، أي بناء الإنسان بالله. هل رأى الرسول، حتّى قال ما قاله، أنّ بعض المتعلّمين، في كنيسة كورنثوس، اعتبروا أنّ قيمة ما يعرفونه تفوق قيمة علاقتهم بالناس ودورهم في بنائهم؟ هذا، إذا التزمنا سياق قوله، يعطينا أن نجيب عن سؤالنا بـ: “نعم”. فبولس كان همّه من قوله أن يجاهر بالحقّ بوضعه المعرفة في مرماها الصحيح. لقد عرف أنّ ثمّة خلافًا حادًّا جرى بين مؤمني تلك الكنيسة الفتيّة حول اللحم الذي يُذبح للأوثان. ومضمون هذا الخلاف أنّ بعضهم كان يعتبر أنّ ثمّة مشكلةً في شرائه وأكله (وهؤلاء يسمّيهم الضعفاء)، فيما آخرون (الأقوياء) كانوا لا يعيرون الأمر أيّ أهمّيّة. لا، بل يعتبرون أنّ أكل ما ذبح للوثن هو المعيار الثابت للحرّيّة والمعرفة. وإذا دقّقنا في ما قاله، لا يفوتنا أنّ هدفه لم يكن أن يحلّ أزمة ما يؤكل أو ما لا يؤكل، فهو كان قاطعًا في قوله عن الوثن: “لا يوجد وثن”، بل أن يذكّر ذوي العلم بمسؤوليّتهم عن تعليم الضعفاء الذين يخالجهم شعور بالخوف ممّا يقدَّم للوثن. فالقويّ لا يجوز أن يزدري أخًا، ولا سيّما إن كان ضعيفًا. فهذا أسوأ من مضمون أيّ خلاف. هذا يخالف المحبّة التي ما من فضيلة نظيرها تقدر على أن تعتق الناس من أسر المعرفة الجوفاء. كان بولس يريد أن يبيّن الأقوياء علمهم بأن يعتبروا الضعفاء أحبّاء جدًّا، وان يسخّروا ما يعرفونه لبنائهم بالله.

ربّما يرى بعضنا أنّ ما دفع الرسول إلى ما قاله أمرٌ تجاوزه الزمان. فليس من أحد اليوم، ولا سيّما في المحيط الذي نحيا فيه، يذبح للأوثان. لكنّ هذا، على صحّته، لا يشرّع لنا، إن كنّا نعرف أنّ ثمّة في الكنيسة دائمًا إخوةً ضعفاء (البعيدين، والجدد، وَمَنْ لم يبيّنوا التزامًا يفرح السماء)، أن نقلّل من قيمة ما قاله، أو من آنيّته. وهؤلاء الإخوة الضعفاء، الموجودون معنا اليوم، ينتظر الله، في غير آن، أن يحسن الأقوياء خدمتهم بالقول والفعل. وهذا يجب أن يعني لنا أمرين ملزمين. أوّلهما أنّ المحبّة، التي تبني، هي أن أبيّن، أنا نفسي، حبًّا ثابتًا لكلّ علم يرضي الله، فأسلك بموجبه سرًّا وجهارًا. وتاليهما أن ألتزم أنّ ما أعلمه هدفه أن يبني إخوتي دائمًا. فالمحبّة ليست أن أغطّي، بمحبّتي لله، إهمالي أن أحبّ الناس، ولا سيّما إخوتي. ففي المسيحيّة، لا يوجد أيّ فرق بين أن أحبّ الله وأحبّ الإخوة. لا، بل إنّ ما ينتظره الله منّا، في غير وقت، أن نبيّن حبًّا عميقًا للإخوة، حتّى نظهر له أنّنا نحبّه بصدق (أنظر: ١يوحنّا ٤: ٢٠).

هذا كلّه يفترض أن تزداد محبّتنا في المعرفة وفي كلّ فهم (فيلبّي ١: ٩)، لنحسن أن نحبّ الإخوة جميعًا، أأقوياء كانوا أم ضعفاء. لقد قلنا إنّ الرسول لم يقصد أن ينتقد المعرفة كلّيًّا. فهذا يزكّي الجهل. وما من جهل يزكّي. ما يزكّي أن نجتهد في معرفة “محبّة المسيح الفائقة المعرفة” (أفسس ٣: ١٩)، لنحسن أن نقتدي به. فالمعرفة أن نقتدي بالله الذي أحبّنا. أحبّنا، أي أقامنا من الحضيض، وجعلنا ذوي نفع في عالمٍ معظمُ أهلِهِ يجهلون خلاصهم. وأحبّنا، أي بذل نفسه عنّا، لنبذل، نحن أيضًا، أنفسنا عَمَّنِ اختارهم له. فكلّ معرفة لا تقوم على هذا الاقتداء تبقى علمًا مجرّدًا لا يخدم سوى ذاته. يبقى انتفاخًا لا ينفع أحدًا.

ثمّ قد نحسب أنّ ما دفع بولس إلى التدخّل في مشكلة تثير المؤمنين في كورنثوس هو أن يفصل في جدال فكريّ فحسب. لا، فالمشكلة لم تكن فكريّةً حصرًا. كان ظاهرها فكريًّا، وعمقها بشرًا منقسمين يعتبر كلٌّ منهم أنّه على صواب. وهذا، في الواقع، هو مشكلة الوجود. فالناس، أو قلْ معظمهم، متى تجادلوا، تراهم يحوّلون كلّ خلاف فكريّ إلى خلاف شخصيّ. يعلّون ما يفكّرون فيه على محبّة مَنْ يخالفهم الرأي. والمحبّة هي الفكر. ومتى سادت، لا خوف على نتيجة أيّ جدال. متى سادت، فنتيجة كلّ جدال محسومة. المحبّة تبني. وأمّا المعرفة التي تهمل المحبّة، فتفصل بين الناس. تفصل بينهم، أي تجعل كلاًّ منهم يعتبر أنّ ما يعرفه هو أهمّ، بما لا يقاس، مِمَّنْ هم هدف ما يعرفه. لقد تدخّل الرسول في جدال ظاهره فكريّ، ليؤكّد للمؤمنين، بأسلوب عمليّ، ولا سيّما بقوله: إنّ “المعرفة تنفخ، ولكنّ المحبّة تبني”، أنّ وحدتهم لا يوافقها أن يكونوا أفرادًا مبعثرين كلّ واحد يعلو على أخيه بحجّة تقنعه، وترميه في عزلة قاتلة. كان الرسول يعرف أنّ الناس قد يختلفون. وربّما هذا لم يشكّل حرجًا كبيـرًا له. فما يشكّل حرجًا، بل طعنـةً في القلب، أن يتجاوز الناس بعضهم محبّة بعض. العلم أن نبقى على المحبّة أبدًا. هذا ليست فيه مساومة على الحقّ. هذا يظهر إخلاصنا للحقّ الذي يشفي من كلّ إصرار على الخطأ.

أن نحبّ الكلّ من دون أيّ تمييز، لهو العلم الذي يجعلنا ندرك ما أدركنا الله من أجله. فالله، لمّا أراد أن يبيّن لنا علمه الكامل، أظهر لنا أنّه يحبّنا حبًّا لا يوصف. لقد كنّا خطأةً وأغبياء وضعفاء ومشرّدين، ولا قرار لنا، ولم يأنف من حبّنا. وكفى بمحبّته مثالاً، لنقتدي به، ونحوز علمًا يفوق فعلُهُ كلَّ علم.