أوّلاً: ملحوظات عامّة[1]

• الملحوظة الأولى

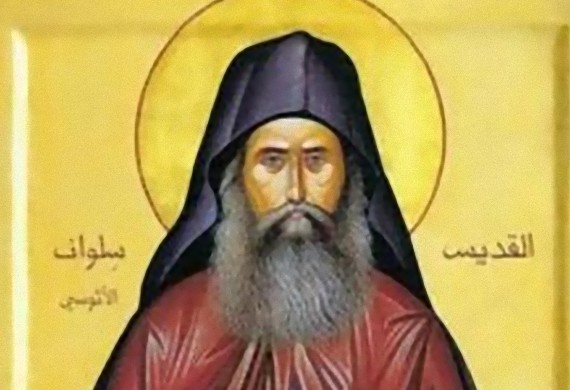

لا بدّ من القول إنّ القدّيس سلوان نفسه لم يُحَبِّذ المعرفة النظريّة المجرّدة أي المعرفة كمعلومات. فمن خلال نصوصه، يمكننا أن نستشفّ المبدأ الّذي نَشأَتْ عنهُ العقائد الكنسيّة. وليس هذا المبدأ ثمرة تأمّل نظريّ بحت، أو خلاصة استنباطات فلسفيّة معقّدة، إنّما هو معرفة إختباريّة بالدّرجة الأولى. فقدّيسنا لا ينفكّ يشدّد على أنّ معرفة الله تأتي بوساطة الرّوح القدُس: “لا يمكننا أن نعرف الله إلاّ بالرّوح القدس. أمّا الإنسان المتكبّر الّذي يبغي أن يعرف خالقَه بعقلِه، فأعمى وقليل الفهم”. “لنا أن نتعلّم عن أمور الأرض بعقلنا، أمّا معرفة الله، والأمور السّماويّة، فتصير بالرّوح القدُس وحدَه، ولا يمكن تعلّمها بالعقل.”

لعَمري يمكننا أن نسمّي القدّيس سلوان “خمسينيًّا”، بالمعنى الأرثوذكسيّ للكلمة: أعني أنّه تحدَّثَ عن حضور الرّوح القدس حضورًا ملموسًا في الإنسان بكامله, حيث إنّه يعرف الله بملء كيانه. إذ ذاك يملأ الله روح الإنسان، وفكره، وجسده:

“الرّب يُعرَف بالرّوح القدس، والرّوح القدس يَنفُذُ في الإنسان بجملته: روحًا، ونفسًا، وجسدًا”.

بهذا يلخّص القدّيس سلوان تيّارًا خاصًّا بالفكر الدّينيّ الروسيّ، يبعد كُلَّ البُعد عن المفهوم الغربيّ للمعرفة. فهذا لمفهوم الغربيّ يُعزى، في معظمِه، إلى الاستنباطات المنطقيّة عند الفيلسوف هيغِل (Hegel)، حيث المعرفة تحليلٌ موضوعيّ منطقيّ يستند إلى البراهين العلميّة، ويعتمد التّصنيف والتّفنيد. فكلّما اتّسعت المسافة بين الدّارس والمدروس، ازداد بَحثُ الإنسان موضوعيّةً، واتّخذت مقاربتُه له مَنحًى عِلميًّا أفضل. أمّا القدّيس سلوان، فيأتينا بمبدأ معاكسٍ وهو المعرفة كشَرِكة ومُشارَكَة، تتمّ في الأساس بالمحبّة. فهو يكتُب قائلاً: “كلّما اكتَمَلَ الحبُّ، اكتملَتْ معَه معرفةُ الله“. لذلك يَنْبَعُ لاهوتُ الرّوح القدس كلُّه عند القدّيس سلوان من خبرته الشّخصيّة للمحبّة الّتي توافق مَنطِق الله. وعندما كتب الأب بولس إنكليزاكيس (Englezakis Fr Paul) المغبوط الذّكر طروباريّة القدّيس سلوان، حيث دعاه “أسمى اللاّهوتيّين قاطبةً”، علّقَ قائلاً: “إنّي أَعجَبُ كيف لبِثَ الرّهبان الرّوس صامتين مدّةَ قرون ، ثمّ انبرى هذا الفلاّح السّاذَج- أعني به سلوان-، ليأتي بأسنى لاهوت على الإطلاق، اللاّهوت بكلّ معنى الكلمة!” إنّ مفهومَه للاّهوت كمعرفة الله بالرّوح القدس هو أشمل خُلاصةٍ وأَوفى تعبيرٍ عن نظرِتنا الأرثوذكسيّة لمصادر اللاّهوت الكنسيّ، وهو مختصٌّ بأقنوم الرّوح القدس أوّلاً. يَشرحُ القدّيس سلوان كيف تبلوَرَتْ الصّيغة اللاّهوتيّة لألوهيّة الرّوح القدس بصفته أحد أقانيم الثّالوث، وذلك لا على أساس المباحثات الفلسفيّة المجرّدة، بل استنادًا إلى المعرفة الطَّقسيّة الاختباريّة، كما يعبّر عنها القدّيس غريغوريوس (اللاّهوتيّ): “الآن أضحى الرّوح القدس ساكنًا فينا، كاشفًا لنا عن ذاته كشفًا أوضح”[2].

هذه النّقطة، معرفة الله بالرّوح القدس، هي أشبه بمقدّمة للموضوع.

• الملحوظة الثّانية

أودّ الآن الانتقال إلى نقطة ثانية، أرى شخصيًّا فيها أهمّيّة قصوى لحياتنا اليوم، سواءٌ انتمينا إلى الرّهبنة، أم إلى الإكليروس، أم كنّا علمانيّين. إنّها حول الرّوح القدس والعلاقات مع الآخرين.

إنّ تعليم القدّيس سلوان يدخل في جوهر التُّراث الرُّهبانيّ الأُرثوذكسيّ، لِما يوليه من التّركيز على موضوع اقتناء الرّوح القدس. ونجدُ الاهتمامَ نفسَه عند القدّيس سيرافيم ساروف، في حديثه إلى “موتوفيلوف” قائلاً: “هدف الحياة المسيحيّة هو اقتناء الرّوح القدس”. إلاّ أنّ القدّيس سلوان يوضح لنا بجَلاء لا سابق له كيف يمكن اقتناء الرّوح القدس، وكيف يتجلّى حضوره. ويحدّد معايير ملموسة تدلّ على حضوره أو غيابه في النّفس البشريّة.

في ذهن النّاس، سيّما المسيحيّين الخمسينيّين والإنجيليّين، يرتبط الرّوح القدس بشعور من الانشراح والمرَح. أمّا وقد سمَّينا القدّيس سلوان “خمسينيًّا أرثوذكسيًّا”، فها إنّنا نصل إلى نقطة مِحوَرِيّة: ما يُميِّزُهُ عن النَّوع الآخر من الخَمسينيّين، أعني البْروتستانتيّين منهم، هو أنّ اختبار الرّوح القدس عنده ليس “نَوْبة حُبور وتهليل” وقتيّة تحتَ فعل الرّوح القدس، حيث يأتي النّاس حركاتٍ وأصواتًا خارجة عن المألوف لِبُرهة من الزّمن. عند القدّيس سلوان، إنّه حياة يوميّة نعيشها في الرّوح القدس، أكثر ما تتجلّى في علاقاتنا الشّخصيّة اليوميّة، علاقاتٍ مع النّاس بحسب المثال الإلهيّ. فالقدّيس سلوان يرى أنّ الرّوح القدس يدرّب الرّاهب على محبّة الله والعالم، أي البشريّة جمعاء.

من خلال القدّيس سلوان، نفهم المعنى الحقيقيّ للعنصرة. يقول في كتاباته: “إنّ اختبار الرّسل للرّوح القدس، عندما نزل عليهم بألسنة ناريّة، علَّمَهُم معنى محبّة الله، ومحبّة الإنسان“. هكذا تَوضَّحَ مفهوم العنصرة بحدّ ذاته: فالرّوح القدس ينزل بألسِنةٍ ناريّة. والكلمة اليونانيّة -γλώσσα””- تُتَرجَم بلفظة “لِسان” وبلفظة “لُغة” في الوقت عينه. هنا الرّمزيّة بارزة! يُتيح لنا اللّسان، كعضو، التّواصل مع الآخَرين، ونحن نتعلّم “اللِّسان”، كلُغة، تُفسح لنا في المجال للتّواصل مع الآخرين أيضًا، وللدّخول في شركة معهم. إنّه إذاً عُضْوُ اتّحادِنا بعضُنا ببعض: هو المبدأ الّذي يسمح للنّاس بالتّواصل والمشاركة. فمن دون اللّسان، كعضو في الجسد، وكملَكة عقليّة لُغَويّة في آن، لا يمكننا أن نبني علاقات، ولن نجدَ المجال لا للمحبّة ولا لإظهارها. لذلك معنى العنصرة هو أنّ الرّوح القدس يعيد بناء الجسور المهدومة للتّواصل بين الناس: “يدعو الكلّ إلى اتّحاد واحد”، كما نرتّل في قنداق العنصرة. عند القدّيس سلوان أنّ التّحقيق الكامل للوحدة الّتي وُهبَت لنا يَكمُن في العنصرة. (…)

“طوبى للنّفس الّتي تحبّ الإخوة، فإنّ أخانا هو حياتنا. طوبى للنّفس الّتي تحبّ أخاها، فروح الرّب يحيا ويتجلّى فيها، ويُنعِمُ عليها بالسّلام والبهجة”. ويكتب في مكان آخر: “النّعمة تأتي من محبّة الإخوة، ومحبّتي للإخوة تحافظ على النّعمة. أمّا إن كنّا لا نحبَّ الإخوة، فلن تحلّ نعمة الله في نفوسنا”.

إنّ القدّيس سلوان يذكّرنا بجدّيّة الكنيسة الأرثوذكسيّة في نظرتها إلى العلاقات البشريّة، فهذه العلاقات لها أهمّيّة مطلقة عندها. ولو ألقينا اليوم نظرةً إلى ما حولنا، وتساءلنا عمّا هو خالِد في محيطنا، لوجَدنا الجواب التّالي: النّاس. لهذا علاقتُنا بهم خالدة أيضًا.

ويمكن أن نميّز حضور الرّوح القدس في نفس الإنسان من خلال موقفه من الناس وتصرّفه معهم.

“إذا وجدتُم في أنفسكم رحمةً تجاه النّاس، ومحبّةً تجاه أعدائكم… فهذا يشير إلى حلول الرّوح القدس فيكم”. “مَن اقتنى الرّوح القدس في ذاته، يتلهّف قلبُه ليلاً ونهارًا على النّاس أجمعين”. في ضوء هذا التّفكير يمكننا أن نسأل أنفسنا: ما هي معايير القداسة في كنيستنا؟ وكيف تتجلّى هذه القداسة، هذا الاقتناء للرّوح القدس؟ يعطينا القدّيس سلوان الجواب التّالي: “الشّيوخ الرّوحانيّون الصّالحون كلّهم متواضعون، يتصرّفون على مثال المسيح”. والحقّ إنّي على هذا اليقين من خبرتي الشّخصيّة. فقد لاحظتُ أنّ الشّيوخ الرّوحانيّين (Staretz) الحقيقيّين كافّةً الّذين شاهدتهُم في حياتي بأمّ العين لهم قاسم مشترَك واحد، وأذكر على سبيل المثال الشّيخَين الرّوحانيَّين الآثوسيَّين الأب أدريان، والأب يوحنا كريستيانكين (Krestiankin Fr John). فإذا ما بدأتَ تَتحدّثُ إليهم، وجدتَ التّواصل معهم غايةً في السّهولة، وهنا يبرز مثل الأب صفروني كلّ البروز. ينفتح قلبك إزاءه، فلا مكان لسوء التّفاهم، بل تشعر بالمسافة بينكما تتبدّد. يمكنك، والحال هذه، أن تكشف عن كلّ ما يجول في دواخلك، وجهًا لوجه، وإذا بالقلوب تتلاقى. لهذا استطاع الأب صفروني، على غرار معلّمه القدّيس سلوان، أن يتحدّث إلى أيٍّ كان، مهما تكُن جنسيّته، أو انتماؤه الإجتماعيّ، أو حالته الرّوحيّة. هذا هو التكلّم بالألسنة روحيًّا بامتياز. هذه هي موهبة التّكلّم بالألسنة، أي اللُّغات، الّتي يجود بها الرّوح القدس.

• الملحوظة الثالثة

لخبرة القدّيس سلوان ميزةٌ مهمّةٌ أخرى: لقد وهبه الرّوح القدس محبّة تتخطّى التّعبير عن نفسها في علاقة مع شخصٍ آخر مفرَد، لتشمل الكون كلّه. وكم لفتَ انتباه الأب صفروني أنّه، بعد ظهور المسيح للقدّيس سلوان في الكنيسة التّابعة لطاحونة دير القدّيس بندلايمون، بدأ هذا الأخير يتكلّم لغةً روحيّة جديدة: طفقَ يصلّي للبشريّة جمعاء. أضحى اتحّاد البشريّة كلّها يومَ العنصرة يكوّن جوهر شخصيّة القدّيس، ويحقّقها أفضل تحقيق. بدأ يصلّي للجنس البشريّ بأسره. فهل يمكننا الكلام على “عنصرة شخصيّة” حصلت للقدّيس سلوان عندمت شاهد المسيح في رؤيا؟

“أيّها الربّ الرّحيم، أتوسّل إليك من أجل شعوب الأرض كلّها لكي يعرفوك بالرّوح القدس… ولكي تعرفك أمم الأرض كلّها بالرّوح القدس وتسبّحك”.

هذه الصلاة لأجل العالم بأسره، الّتي يعلّمنا إيّاها الرّوح القدس، يجعلها القدّيس سلوان غاية الحياة الرّهبانيّة وهدفها الأمثَل، وذلك ليس أبدًا عن غير قصدٍ. فالصّلاة لأجل العالم بأسره هي كمال المحبّة وملؤها. هنا تبلغ المحبّة أقصى مداها، حيث يحتضن قلب الإنسان العالمَ كلّه. لا يبقَ لهذه المحبّة من حدود، بل تصل إلى مداها الإلهيّ المطلَق، فلا يبقى للمرءِ أعداءُ ولا أحبّاء، إنّما آدم الكُلِّيّ[3] الواحد.

“الإنسان الّذي عرفَ محبّة الله، يحبّ العالم كلّه“[4].

بالنّسبة إلى القدّيس سلوان، هذا هو التّحقيق الطبيعيّ لوصيّة المسيح: “أحبب قريبك كنفسك”. فالقريب عنده هو آدم الكُلِّيّ، أي البشريّة جمعاء. كثيرًا ما أبدى الأب صفروني إعجابه بهذه الفكرة كما يعبّر عنها إرمس الأودية الأولى من القانون الكبير للقدّيس أندراوس الكريتيّ، المُرتَّل في الصّوم الكبير: “اسمعي يا سماء فاتكلّم”. كان يقول: “عندما يتكلّم الشّخص الإنسانيّ (persona)، تصمتُ السّماء كلّها لتُصغي إليه”.

في التّراث النّسكيّ الشّرقيّ، نجدُ ذكرًا لهذه الصّلاة الّتي تشمل الكون عند القدّيسَين مكاريوس الكبير واسحق السّريانيّ، بَيدَ أنّها تأتي عند القدّيس سلوان كحجر الزّاوية في الحياة الرّوحيّة الرّهبانيّة.

إنّ الأب صفروني يعطي تفسيرًا لاهوتيًّا لهذه الصلاة. فمَن يصلّيها يتحقّق فيه صورة الله ومثاله. فكما يحيا الله الثّالوث ككيانٍ واحد، هكذا يحيا الإنسان حالة البشريّة كوحدة شاملة متكاملة. هكذا تتّحد البشريّة كلّها بالمحبّة، كمجموعة أشخاص، كما تتّحد الأقانيم الإلهيّة. يقول الأب صفروني في كتاباته:

“نادرًا ما يُعطى لأحد في هذا العالم أن يختبر مفهوم الشّخص الإنسانيّ persona اختبارًا حيًّا. على حذوِ صلاة المسيح، يتأتّى هذا الاختبار من صلاة الإنسان للعالم بأسره كما يصلّي لأجل نفسه، وِفقًا للوصيّة القائلة: “أحبب قريبك كنفسك”(متى12: 31). فإذا تلقّن الإنسان هذه الصّلاة بفعل الرّوح القدس، يحيا جوهريًّا على صورة الثّالوث. في هذه الصّلاة يعيش المرء مشاركة أجمعين في الجوهر نفسه، وينكشف لنا المعنى الكيانيّ للوصيّة الثّانية: يصبح آدم الكُلِّيّ إنسانًا واحدًا متمثِّلاً في الجنس البشريّ”.

من اللاّفت أنّ صلاة القدّيس سلوان لا تبقى نابعة من ذاته ولأجل نفسه، إنّما يصلّي عقليًّا عن البشريّة جمعاء، ولأجلها.

“أيّها الربّ الرّحيم، علّمنا، بالرّوح القدس”…

* * *

ثانيًا: إنعكاسات تعليم القدّيس سلوان على حياتنا المعاصرة

أودّ الآن أن أتوسّع في تعليم القدّيس سلوان حول الرّوح القدس، من حيث ارتباطُه بعلم اللاّهوت المعاصر، لنرى ما لهذا التعليم من انعكاسات تعطي أجوبةً عن عدد من المسائل المعاصِرة.

• الانعكاس الأوّل: ما مفهوم الشّخص في الإنسان؟

ما مفهوم الشّخص في الإنسان؟ لعلّ هذا أهمّ سؤال يطرحهُ العِلم الحديث، سواءٌ في مجال علم النّفس، أم في مجال العلوم الإجتماعيّة، أم في العلوم الإنسانيّة (أنثروبولوجيا)… أَحبَّ الأب صفروني أن يردّد مرارًا على مسامعنا الكلام التّالي: “نرى في الأب سلوان نموذجًا أمثَل لمفهوم الشّخصانيّة”، أو بكلام آخر، للإنسان في حقيقته البشريّة. فمثالُه، كما تعاليمُه في الرّوح القدس، يعطينا جوابًا وافيًا عن تساؤلات كثيرة تدور حول الإنسان.

في روايته المميّزة “الدكتور جيفاغو”، يطرح بوريس باستيرناك (Pasternak Boris) السّؤال التّالي في أحد الحوارات الفلسفيّة الطّويلة: “ما هي أبرز مساهمة للمسيحيّة في تاريخ الحضارة الإنسانيّة؟” ويأتي الجواب إنّه مفهوم الإنسان كشخص (persona). قبل المسيح، لم يُعرَف “الشّخص” في الإنسان: اقتصرت الحضارة على تاريخ جماعات لا هويّةَ لها، عائشة في الألم، لا نجدُ ذِكرًا لها، بل أفرادُها غاصَتْ أسماؤهم اليوم في غياهب النّسيان. ثمّ أتى المسيح فأعطى لكلّ متألّمٍ إسمًا وموضعًا في التاريخ. لم يبقَ الإنسان مجرّد كائن من الكائنات الحيّة، إنّما أصبح شخصًا. وكيف ذلك؟ لقد قلب المسيح المقاييس الّتي تحدّد ماهيّة الإنسان، وأبدلها بقيَم جديدة. فعَظَمَتُنا أو صَغارتُنا لم تبقَ رهنَ مكانتنا الاجتماعيّة، ولا رهن نفوذنا ولا ممتلكاتنا، بل وقفًا على إمكانيّة المحبّة عندنا. وهذه المحبّة تُعطى لنا بالرّوح القدس. فالشّخص هو مَن يتجاوز أنانيّته، ويحيا من أجل الآخرين، في شرِكة منفتحة معهم. ومَن أفضل من القدّيس سلوان ليجسّد مفهوم الشّخصانيّة هذا. ففي كلٍّ منّا تتحقّق هذه الشّخصانيّة بفعل الرّوح القدس، وهي تعلّمنا المحبّة، وكيف نتخطّى ذواتنا، وانهماكنا بأنفسنا وتَمَحْوُرِنا حول أنانيّتنا، حتّى نقول: “أُحِبُّ، إذًا أنا موجود“. يكتب القدّيس سلوان قائلاً: “إنّ النّفس الّتي عَرَفتْ حلاوة الرّوح القدس توّاقةٌ لأن ينالَه البشَر كافّة، لأنّ حلاوة الرّب لا تحَتمِل أن تُصاب النّفس بالأنانيّة، بل تنعِمُ عليها بمحبّة فيّاضة من القلب“.

إنّ الرّوح القدس يُرشد نفسَ كلّ إنسان إلى شعور بالرحمةٍ يفوق التصوّر والإدراك. فيتلقّن الإنسان أن يماثل الثّالوث في علاقاته بالآخرين. هذا هو معنى حياة القدّيس سلوان عينها: “إسأل الله من كلّ قوّتك أن يمنحكَ التواضع والمحبّة الأخويّة، لأنّ مَن يحُبَّ أخاه يُعطِه الرّبُّ نعمةً من دون حساب”. إنّ هذا الأمر قريبٌ جدًّا ممّا نعيشه اليوم: فتواصُلنا مع الآخرين هو جوهر هويّتنا المسيحيّة الّتي تميّزنا عن غير المسيحيّين. من خلال القدّيس سلوان نفهم اليوم ما الوثنيّة وما المسيحيّة في جوهرها. يقول القدّيس بولس الرّسول: “أنتم تعلمون أنّكم كنتم أُممًا منقادين إلى الأوثان البُكم” (1كو12: 2). إنّ الوثن هو ما يحتلّ في حياتنا وفي روحانيّتنا محلَّ المثال. فنحن عندما نَعبُدُ الوثَن، نعترف به مثالاً أعلى. والوثن “الأبكم” رمزٌ للأنانيّة: هو أبكم إذًا لا تواصل، بعكس “اللِّسان” (بمعنى النُّطق واللُّغة اللّذَين يَهبُهُما الرّوح القدس). فالإنسان الوثنيّ الّذي يعبد صنمًا أبكم يبقى مجرّد كائنٍ حيّ. إنّه منغلق على ذاته، يتَمَحْوَرُ حولهَا، ولا يَتواصل، بل يحتقر العلاقة بالناس، ويتجنّبها[5]. ويمكن أن نربط هذا الموقف باختبار الأب صفروني لبعض الّتيارات الشرقيّة غير المسيحيّة، وهو ما أسماه فيما بعد انتحارًا روحيًّا. حصل له هذا الاختبار عندما لم يقبل في ذاته موهبته كشخصٍ له قدرةٌ على المحبّة الشّاملة الكونيّة الّتي تنفتحُ بالرّوح القدس، إنّما حاولَ تخطّي هذا الشّخص وإزالته لكي يصل إلى ما هو “أسمى من المحبّة وأبعد”، في اجتهاده للامتداد نحو المطلَق التّجاوزيّ. الّلافتُ أنّ الأناجيل لا تنفكّ تشدّد على سكنى الممسوسين في أماكن منعزلة لا اتّصال فيها بالآخرين: فمجنون كورة الجرجسيّين سكَنَ القبور (متى8: 28). وكما قال المسيح، إنّ الأرواح النّجسة تؤثِرُ الأماكن الجافّة (القَفر)(متى12: 43)، حيث لا حياة ولا اتّصال بالآخرين (لأنّه حيث لا مياه، لا حياة).

الانعكاس الثّاني: الشّخصانيّة كموهبة من الرّوح القدس

إنّ مواهب الرّوح القدس في العنصرة، وهي ألسنة المحبّة الإلهيّة، هي أدواتُ تَواصُلِنا بعضِنا مع بعضنا الآخر. هذه كلُّها تَرمي إلى صَقل شخصيّتنا بحيث يصير “أخونا هو حياتنا”، وفق تعبير القدّيس سلوان. يقول القدّيس بولس لأهل كورنثوس: “إنّ المواهب على أنواع وأمّا الرّوح فهو هو… كلّ واحد يتلقّى ما يُظهِر الرّوح (لا) لأجل (خيرنا نحن بل لأجل) الخير العامّ. فأحدهم يتلقّى من الرّوح كلام حكمة، وآخر وفقًا للرّوح نفسه كلام معرفة”…(1كو12: 1-14).

هذه المواهب كلّها أُعطِيَت للنّاس، لا لتحفز اهتمامنا بذواتنا، وانشغالنا بأنفسنا. فالرّوح القدس خادم متواضع ومواهبه دائمًا في خدمة الآخرين. وهو يوقظ فينا خدمة المحبّة لأخينا. فحيث الرّوح القدس، هناك خدمة الآخَر، وحيث خدمة الآخَر، هناك الرّوح القدس. هذا ما يستنتجُه القدّيس سلوان قائلاً: “حيث المحبّة، فهناك الرّوح القدُس”. “الله محبّة، فالرّوح القدس الّذي في القدّيسين محبّة هو“.

إذا أنعمنا النّظر في طريقة تعداد الرّسول بولس لمواهب الرّوح القدس، نجده يسوق بضعة أمثلةٍ على الخَدَمات الّتي تعبّر عن تلك المواهب، ولا يُعطينا لائحة وافية. فإنّ الرّوح الواحد نفسه يعمل هذه كلّها، فيوزّع لكلّ واحدٍ وِفقَ ما يشاء. وأرى أنّ هذه المواهب لا عدّ لها، فلكلّ أحدٍ موهبتهُ الخاصّة، وشخصُهُ الخاصّ، وخدمته الرّوحيّة الخاصّة للبشَر عامَّةً. هكذا ندرك أنّ شخصانيّتنا هي موهبة الرّوح القدس لنا. فهو الّذي يفعّل طاقة خدمة المحبّة الّتي في داخالنا، في كلّ واحد منّا، تفعيلاً فريدًا خاصًّا بنا, حتى إنّ معنى حياتنا يكمن في هذه الخدمة عينها.

يقول القدّيس سلوان في كتاباته: “لكلٍّ في هذا العالم وظيفةٌ يتمّمها، سَواءٌ هو مَلِك أم بطريرك أم طبّاخ، أم حدّاد، أم معلّم، ولكنّ الرّب… سوف يعطي المكافأة العظمى للذي يحبّ الله محبّة عظمى”. فلنسأل أنفسنا إذًا: هل لي من موهبة؟ ما هي؟ كيف تظهر فيّ؟ فإذا قرأنا القدّيس سلوان، يسهل علينا الجواب: كلّ عمل محبّة وخدمة لأخينا هو نوعًا ما إظهار لموهبتنا الخاصّة بالرّوح القدس. هذا ما نراه في الرّسالة إلى أهل رومية 12، 8: ” الواعظ فبوعظه، والمعطي فبسخاء، والمدبّر فباجتهاد، والرّاحم، فببشاشة“. الوعظ، والسّخاء، والجدّيّة، والبشاشة، كلّها أيضًا خدمات. يقول القدّيس سلوان: “كثيرًا ما يحدث أنّ تحيّة واحدة لطيفة تولّد تغييرًا إيجابيًّا في النّفوس، فيما، على العكس من ذلك، نظرة واحدة عدائيّة تسبّب هروب نعمة الله ومحبّته منّا”. نحن لا ندرك مدى تأثير البذار الصالحة الّتي قد نبذرها بأعمالنا القليلة غير المهمّة، كإسداء كلمة تعزية صالحة للمتألّم، أو نصيحة مفيدة، او مجرّد معاملة الآخر بلطف. لقد لفتَني أنّه، في إنكلترا، إذا توتّرت الأجواء بين النّاس، كثيرًا ما يقترح أحدهم قائلا: “ما رأيكم بفنجان من الشّاي”، فيزول التّوتّر حالاً.

لَعَمري إنّ المسيح لم يذكر فنجان الشّاي، ولكنّه ذكر كوب الماء البارد. “ومن سقى أحد هؤلاء الصّغار ولو كأس ماء بارد… فالحقّ أقول لكم إنّ أجره لا يضيع “(متى 10: 42). كوب الماء البارد هذا قد يصبح عمل خدمتك، عمل إظهار موهبة الرّوح القدس الّتي فيك.

بالتّالي، وبحسب تعليم القدّيس سلوان، إنّه لأمر بالغ الأهمّيّة أن تُصقَل شخصيّتنا وأخلاقنا بمواهب الخدمة هذه ، وبعلاقتنا مع الآخر. فمن خلال أعمال المحبّة والخدمة هذه، ينمو “الشّخص” فينا (Persona). وكلٌّ من هؤلاء “الأشخاص” مختلف عن الآخر تمام الاختلاف، ويعبّر عن محبّته بطريقة مختلفة تمامًا (لكلٍّ منّا شخصيّة فريدة، وطباع فريدة تحدّدنا كأشخاص[6]).

ولو فكّرتُم في الجوهر العميق لموهبة الرّوح القدس، وفي غايتها القصوى، ستَخلُصون إلى ما اعتاد الأب صفروني أن يسمّيه “نشيدي المفضَّل”، أي مبدأ الإنسان كشخص. ولو تسألون: “ترى، ما هي خدمتي”؟ قد يجيبكم القدّيس سلوان، على الأرجح قائلاً: “يكفي أن تكونوا أنفسكم كما في محبّتكم للآخرين: فهذه خدمتكم”.

أحيانًا، قد تقتصر الخدمة الموكَلة إلينا على حضورنا الصّامت. والأب صفروني خير مثال على ذلك. ففي آخر حياته، أثقلَت الشّيخوخة كاهلَِه. صار لا يستطيع أنّ يتحدّث إلى النّاس. ولكنّ حضوره، ولو صامتًا، بدا خدمةً مهمّة لديرنا، وكذلك للعالم بأسره. لم يجد الشّرّ مجالاً له، لأنّ حضور الأب حامى عن الدّير، وعن كلّ واحدٍ منّا. هذه كانت خدمة شخصانيّته بامتياز. وأنا أعرف ديرًا يعطي فيه الرّئيس مثالاً صامتًا للرّهبان. هذه خدمة شخصانيّته، وهي أقوى من أيّة تعليمات خارجيّة وأحاديث لا تنتهي. هذه الخدمة لها مفعولٌ كونيٌّ. أسوق مثلاً آخر: أخبرَني أحدُ الرّهبان[7] أنّه أخذ يتململ ذات يوم بسبب عدم فائدته في الدّير، قائلاً: “آه، لم اعُدْ أحتمل! إنّي أحيا في التّواني حيال الله والناس. أنا راهبٌ فاشل”! فأجابه أحد الزّائرين قائلاً: “من جهتي، يكفيني أن أعرف أنّكم هنا في الدّير، أيّها الآباء، وهذا يدفعني إلى الحياة، ويقوّيني لأستمرّ فيها”.

نستخلص من فكر القدّيس سلوان هذا أنّ حضوركلّ إنسان من حولنا له غاية معيّنة… قد لا نعي ذلك، ولكنّ حضور كلّ واحد منّا إلى جانب الآخر يسدي له خدمة، تمامًا كما يؤكّد علم الفلَك الحديث أنّ وجود كوكب الأرض يوجِب وجود المجَرّات البعيدة كلّها، والنّجوم، والكواكب. فهي، بطريقة لا نعلمها، تحفظ توازن الكون الّذي محوره الأرض (من مبدأ إنسانويّ).

إنّ الإيمان الرّاسخ أحد النّاس الّذي يوقد شعلة الإيمان في الآخرين يجلب لهم السّلام. هذا ما يُحسَب خدمةَ إيقاظ الإيمان والرجاء بالله. وقد يُحسَب أيضًا خدمةَ صُنعِ السّلام، بمعنى قول القدّيس سيرافيم: “اقتنِ السلام، والآلاف من حولك سيجدون خلاصهم“. إنّما يكفي أحيانًا أن يحفظ الإنسان إيمانه وضميره المسيحيّ. حينئذٍ تضحي ثقتنا بالله سندًا عظيمًا للآخرين، ولو من غير كلام. ولعلّ حياة الإيمان هذه أقوى بشارة بالمسيح، سيّما في عصرنا هذا. فحياتنا في المسيح بحدّ ذاتها هي خدمتنا للعالم، وهي موهبة الرّوح القدس الّتي فينا. (…)

خلاصة

لقد رأينا ما لتعليم القدّيس سلوان في الرّوح القدس من الانعكاسات الكبيرة المهمّة في حياتنا اليوميّة، سواءٌ في الكنيسة، أم في البيت، أمّ في أيّ مجتمع بشريّ. فهي تثبّت لنا قاعدة من أعظم القواعد الحياتيّة لا يسعنا إلاّ أن نقارنها بتعليم المسيح: “كونوا كاملين كما أنّ أباكم السّماويّ كامل هو“. على ضوء هذا التّعليم، نحن الّذين نحاول أن نكون أرثوذكسيّين، ونحاول أن نقتدي بالقدّيس سلوان، نؤثِر أن ننظر إلى ضعفاتنا، كما فعل الأب صفروني دائمًا. فذات مرّة، وهو يتمشّى في درب حديقة ديرنا في إيسّيكس، دنا منه أحدُهم، وقال له: “يأ أبانا صفروني، لقد صرتُ أرثوذكسيًّا الأسبوع الفائت“. فنظر إليه الأب صفروني متحيّرًا، ثمّ ابتسمَ قائلاً: “أرثوذكسيًّا؟! لي من العمر سبعون سنة، وما زلتُ أحاول أن أصير أرثوذكسيًّا، ولكنّني لم أنجح بعد“!

* * *

- · إجابات الأب نيقولا عن الأسئلة

(…) جاء في الكتاب المقدّس أنّ موسى لم يستطع أن يرى وجه الله – اللّفظة اليونانيّة (Prosopon) يمكن أن تُتَرجَم أيضًا بلفظة “شخص”.[8] في العهد القديم، عَرفنا ما هو الله، وفي العهد الجديد، عرفنا مَن هو الله.

(…) أن نوجَد هو ألاّ نكون مَعنيّين أبدًا بما يُحيط بنا، وألاّ نقيم أيّ علاقة حقيقيّة مع ما هو حولَنا. أمّا الله، فهو عكس ذلك تمامًا. هو مَعنيٌّ بخليقته كلّيًّا، يتعهّدها تعهّدًا كاملاً. وهنا أجيب عن السّؤال بسؤال كثيرًا ما طُرِحَ عليّ: “الله حرٌّ، ولكن، هل يمكن لمَن يُحبّ أن يكون حرًّا”؟ عندئذٍ، أخبرُهم بما يلي: منذ أن خلق الله آدم، صار آدم حياة الله. والمسيح أظهر لنا ذلك على الصّليب. الكينونة إذًا، هي الدّخول في شركة مع الآخَر، ومن دون هذه الشَّرِكة، لا يبقى إلاّ الوجود البحت. فمن دون المشاركة والالتزام والتّواصل ليس من كينونة، بل وجود فحسب. وهذا ما نراه اليوم في عالمنا المعاصر، حيث النّاس باتوا مجرّد وجود، وأمسَوا مُنعَزِلين متفرّدين تمامًا، أي منفصلين إلى أقصى درجة أَحَدُهم عن الآخر. لهذا يتفاقَمُ الألم في العالَم المُعاصِر. يقول القديس سلوان إنّنا نتألّم لأنّنا لا نعرف أن نحبّ أخانا.

(…) كثيرًا ما استوقفتني عبارة في الإصحاح 6 من سفر التكوين يقول الله فيها: ” لا يُجاهد روحي في الإنسان“[9]. فالرّوح القدس في جهاد دائم حتّى يجد مكانًا، أو مبرِّرًا، ليحلّ فينا. ولكنّنا أحيانًا نَوصدُ في وَجهِهِ الأبوابَ كلّها، لأنّنا نتصرّف تصرّفًا لا يمكن للرّوح القدس من أن يرافقه، والعكس صحيح. عندما نتصرّف بما يوافق الرّوح القدس، يَنزل علينا بقوّة. إليكم مَثَلَ القدّيس سلوان: متى افتقدته النّعمة؟ إنّه يَصِفُ ثلاثَ حالات، كلّها ناتجة عن عمل محبّة تجاه القريب. مرّةً، كان يخدم الإخوة على المائدة، فأصابه الدّهش من ذلك العمل: أن يخدم الآخرين. فانتهز الرّوح القدس الفرصة فورًا، ليختم بختمه لحظةَ محبّة الآخرين في قلب القدّيس. مرّة أخرى، تحنّن على صبيّ صغير، وأعطاه بيضة الفصح، ومرّة ثالثة، أعطى بيضةً لأحد العمّال، وفي الحالتَيْن شعرَ بالعطف على الشّخص الآخر. في اللّحظة ذاتها، جاءَ الرّوح القدس، وملأَ كيانه. إذًا، بسلوكنا نفقد الرّوح القدس، وبسلوكنا نجتذبه، فيعود إلينا. ولكن كيف للرّوح القدس أن يجد مكانًا في قلب بعض الأشخاص، الّذين يظنّون أنّ “الآخر هو الجحيم”[10]، أمثال الفلاسفة الوُجوديّين؟ القدّيس سلوان يقول نقيض ذلك: “الآخَر هو حياتي”. أخي هو حياتي”. لهذا وجد الرّوح القدس مَدخلاً سهلاً إلى القدّيس سلوان.

كذلك، يتكلّم الأب صفروني عن النّعمة الإلهيّة الّتي تتوارى عن الإنسان. ولكنّ هذه خبرة مختلفة. ما يعلّمه القدّيس سلوان بشكل رئيس هو أنّ الرّوح القدس يدخل القلب من خلال عمل المحبّة.

(…) لم يَرُقْ للقدّيس سلوان أن يدخل في مجادلات نظريّة مجرّدة، قائلاً إنّ الكاملين لا يتكلّمون من فكرهم الخاصّ. في كلّ الأحوال، ينبغي طلب الجواب في الصّلاة. لهذا لا أحبّ أن أتكلّم أو أن أدخل في أيّ حوار من غير معونة الله. في العادة، عندما يهبنا الله خدمة ما، يعطينا معها الموهبة لإتمامها، والحكمة اللاّزمة لذلك، كما في الحوار بين الأديان مثلاً. أرى أنّ أفضل طريقة للحوار مع الشّعوب الأخرى هي في الشّهادة للمسيح من خلال طريقة حياتنا، وتصرّفنا، وفرح الرّوح القدس المنبعث من قلبنا. فماذا يمكننا أن نقول عن المسيحيّة، عندما يرون حياتنا مُضجِرة، كلّها دُنيَويّة، لا روحَ إلهام فيها؟ فالرُّسُل ألهَبوا الكون كلّه بفرح محبّتهم للمسيح. ومن يقتنِ هذه المحبّة يأتِه الكلام أثناء الحوار بشكل طبيعيّ. لا يسعني أن أعطيك في الوقت الحاضر “وصفة” للجواب عن هذا السّؤال، لأنّني لا أعرف الشّخص المَعنيّ. هنا يكمن الفنّ عند الأب صفروني: لقد عرف أن يجد المفتاح الشّخصيّ للحوار مع كلّ إنسان، أعني مفتاح قلبه. هذه هي موهبة التّكلّم بالألسنة: أن نجد اللُّغة المناسبة للوصول إلى قلب كلّ إنسان.

(…) تُرى ماذا يعني أن يكون المرء أرثوذكسيًّا؟ إنّ الكنيسة في لطفها الجميل، زوّدَتنا بسائر الأفكار الّتي ينبغي أن تحضر في ذهننا للجواب عن هذا السّؤال. هذه الأفكار تُعَبِّر عنها النّصوص المستخدَمة في طُقوسِنا (الخِدَم الليتورجيّة)، وهي نصوص رائعة، مشرقة بالنور، فيّاضة بالإلهام المفيد لخلاصنا.

ماذا تقول نُصوصُنا الطّقسيّة بشأن روسيّا واليونان وسواها من البلدان؟ ماذا تقول في المسيح الدّجّال، أو في مفهوم الوطن الأمّ؟ لا شيء إطلاقًا. فمَن يريد أن يكون أرثوذوكسيًّا، خيرٌ له أن يتّبع تعليم الكنيسة؟ بالنّسبة إليّ، ما لا يَرِدُ في إطار حياة الكنيسة الأرثوذكسيّة وتعليمها ليس أرثوذكسيًّا، ولا هو مُلهَم من الرّوح القدس، ولا يجلبُ لنا الخلاص. فلو قارَنْتُم بين تعاليم القدّيس سلوان، وطقوس عيد العنصرة كلّها، لوجدتُم تناغمًا كلِّيًّا، وكأنّ هذا الكتاب استمرار لتلك الطّقوس، وتوسُّع فيها. ولو قرأتُم كتُب الأب صفروني، لوجدتُم فيها كلِّها تعليقًا على كتاب “المعزّي”، موضوعُه خلاص البشَر. هذه هي الأرثوذكسيّة، هذا هو الإلهام، إلهام الرّوح القدس. فلا أريد أن أضيَّع الوقت المعطى لي لأعمل على خلاص نفسي في الانهماك بما ليس أرثوذكسيًّا، أعني بالعصبيّة القوميّة. أنا شخصيًّا أمرُّ بمأساة، كلّما ظهرَ لي الوجه الشّيطانيّ للعصبيّة القوميّة، ذلك الوجه القاتم الأسود. الأسبوع الفائت، تعيّن عليّ أن أقيم قدّاسًا إلهيًّا في كنيسة جاورجيّة، ولا تخفى عليكم الأزمة السّياسيّة بين روسيّا وجاورجيا. ثمّ إنّي لا أستطيع احتمال الفكرة أن ننظر إلى الآخر كما إلى عدوّ يجب قتلُه. ولكنّ كلّ كنيسة قوميّة من الطّرفَين تبارك القتل في سبيل حماية الوطن. أمّا الأب صفروني فيكتفي بترداد ما قالَه المسيح: إنّ مَن يولَد بالمسيح لا يستطيع أن يقتُل.

(…) وهذا كُنهُ موهبة العنصرة: التنوّع في الوحدة. هذا يذكّرني بالمبدأ الإنسانيّ في علم الفلك ((“Principe anthropique”. تعلمون ما هو: فالعلماء يصرّون في أيّامنا على القول إنّ سائر المجرّات النّائية، وكلّ ما في الكون اللامتناهي، ضروريّ من أجل الحياة على الأرض. فالكون كلّه يحيا كجسم واحد، حتّى إنّ كلّ حجر فيه له أهمّيته. والأمر نفسه ينطبق على جسم الإنسانيّة جمعاء. كلّ شخص، وكلّ حضارة، وكلّ تعبيرِ كيانٍ لَهُ مساهمتُهُ في جسم الإنسانيّة جمعاء، وبه يزداد غنى المجموع.

(…) هنا يكمن أساس المسيحيّة. مهما يكن شكل الحياة المسيحيّة الّتي تتّبعونها، فهي أبدًا مطبوعة بالمعادلة بين محبّة الله ومحبّة القريب. لا محبّة لله من غير محبّة القريب، والعكس صحيح. بالنّسبة إلى هيكليّة الحياة العائليّة، من الّلافت قول بولس الرسول إنّ الزّوج على صورة المسيح، والعلاقة به تعكس تقدّم الطّرف الآخر في محبّة الله. هذا يصحّ في كلّ علاقة بشريّة. كلّما نتقدّم في الوجوه المتعدِّدة لمحبّة الله، يظهر ذلك علاقاتنا بالنّاس. والمفارقة هي أنّ القدّيسين يحبّون أن يكونوا الأصغر. فكلّما تقدّمنا في خطوِنا نحو الله، وكلّما دَنَونا منه، ازداد فرحنا لرؤية الآخرين أقرب إليه منّا.

والسبح لله دائمًا

ترجمة راهبات دير السيّدة-كفتون

بالتّعاون مع الآنسة سميرة خوري

[1] محاضرة للأب نيقولا سَخاروف من دير القدّيس يوحنّا المَعمَدان- إسّيكْس-إنكلترا ألقيَت في اجتماع لجمعيّة القدّيس سلوان الآثوسيّ سنة 2011

[2] العظة 21:33. .PG35:1121

[3] الكلّيّات في الفلسفة العربيّة هي المفاهيم المجرّدة الشاملة ولذلك اعتمدنا هذه الصّفة لكلمة Total (المترجم) .

[4] أنظر كتابات القدّيس سلوان في “القدّيس سلوان الاثوسيّ”، منشورات عائلة الثّالوث القدّوس- دير القدّيس يوحنا المعمدان، ترجمة الأمّ مريم زكّا (المترجم).

[5] يمكن أن نتذكرّ هنا القولة الشّهيرة للفيلسوف الوجوديّ الملحِد جان بول سارتر: الجحيم هو الآخَرون” (المترجم).

[6] لنقولا بيردياييف رأيٌ جميل: “كلّنا نشترك في الخلق، مثل الله الخالق. وما نخلقُهٌ هو علاقاتُنا بأشخاص الآخَرين، علاقاتٌ نصنعها من أعمال المحبّة، وهي ستقوم دائمًا في علاقتنا بذلك الشّخص الّذي صنعنا معه محبّة. هذه العلاقات هي أعمال خَلقِنا”.

[7] هو الأب رفائيل.

[8] في اليونانيّة يُشار إلى “الوجه” و “الشّخص” بلفظة واحدة: prosopon (المترجم).

[9] تكوين 6: 3

[10] عبارة مشهورة لجان بول سارتر في مسرحيّة Huis-clos.

25نشرة رقم دير مار ميخائيل – بسكنتا