“توبوا، فقد اقترب ملكوت السّموات”. البشريّة، منذ سقوطها، كانت تتشوّف إلى ملكوت السّموات. خرج الإنسان من الفردوس، وأُلقي في الأتعاب، والمشاقّ، والآلام، والموت. خروج الإنسان من الفردوس كان خطيئته أنّه عصى ربّه، إذ سمع وشوشات الحيّة – الشّيطان، الّتي بثّت في نفسه وهمًا أنّه، إذا ما صنع ما يشاء هو أن يصنع، يصير إلهًا. وتلك الشّجرة الّتي كانت في الفردوس، والتّي منع الرّبّ الإله آدم وحوّاء عنها، كانت، كما أوحى الشّيطان لكليهما، هي المفتاح. ما قاله الشّيطان أنّ الرّبّ الإله منعهما عن شجرة معرفة الخير والشّرّ، لأنّ هذه الشّجرة، بالذّات، إن ذاقها المرء، صار إلهًا. ومن منطلق جهل الإنسان، وفضوليّته أيضًا، اندفع باتّجاه ثمرة الشّجرة، غير عابئ بما سبق أن أوصاه به الرّبّ الإله؛ فكان أن أدّى هذا الفعل به إلى الحيدان عن الكلمة الإلهيّة، عن الوصيّة الإلهيّة، عن العشرة الإلهيّة؛ لأنّ من لا يسمع كلمة الله لا يدخل في عشرة معه، يمسي غريبًا عنه. هكذا، للتّوّ، أُخرج الإنسان من الفردوس، من فلك الله!.

لكنّ الخلل حصل في كيانه. وهذا الكيان، في الخلل الّذي طرأ عليه، هو الّذي جعل الإنسان، بالخطيئة، أي بالشّرود عن الله، ضحيّةً للموت؛ والموت جعل الإنسان يسلك في الأهواء الّتي كانت، في الأساس، مزروعةً فيه للخير والبركة. لكن، في الحال الّتي آل إليها الإنسان، لجوؤه إلى هذه الأهواء كان بمثابة هرب من الموت. إذًا، الموت دفع به إلى الأهواء. لكنّ هذه الأهواء لم يكن جائزًا أن يتعاطاها الإنسان، إلاّ إذا كان مكتَنَفًا برحمة الله وحضوره. فصارت هذه الأهواء، بالنّسبة إلى الإنسان، بسبب الموت الّذي حلّ في حياته، أدواتٍ ودوافعَ توحي، لأوّل وهلة، بالحياة؛ لكنّها تفضي، في نهاية المطاف، إلى الموت. هكذا، صار الإنسان أسير الأهواء، الّتي صارت، في آن معًا، أدوات للموت. الإنسان، في الحالة هذه، عاش في وضع تناقضيّ: الهروب من الموت إلى الأهواء يعطيه، دائمًا، الانطباع أنّه، بذلك، يلتمس الحياة؛ فيما الأهواء، بسبب الخطيئة، كانت تردّ ه إلى الموت. فبين الأهواء والموت، بات الإنسان أسيرًا. هذه الحال، الّتي وجد الإنسان نفسه فيها، كانت حالاً جحيميّة إلى حدّ بعيد. الإنسان يحاول، دائمًا، أن يهرب من الموت. لكن، كما كان حال قايين، علامة الموت كانت مرتسمة على جبهته. كان يحمل موته معه حيثما حلّ.

هكذا، التّاريخ، من السّقوط إلى مجيء الرّبّ يسوع، من جهة الإنسان، كان تاريخًا مأسويًّا. كلّ ما كان يحدث، في التّاريخ، كان محاولات على مستوى الأفراد، وعلى مستوى الجماعات، للهرب من الموت. لأنّ الشّعوب كانت تخاف بعضها بعضًا، فإنّها كانت تعنف في علاقتها بعضها ببعضها الآخر. النّاس كانوا يقتلون بعضهم بعضًا، ظنًّا منهم أنّ لهم في ذلك حياة. الرّبّ يسوع اختصر تاريخ البشريّة من تلك الفترة، فترة السّقوط، إلى مجيء الرّبّ يسوع، بالقولة الّتي قالها لبطرس: “ردَّ سيفك إلى غمده، لأنّ من يأخذ بالسّيف بالسّيف يُؤخَذ”. ليس هناك أمّة، في التّاريخ، ثبتت إلى المنتهى. كلّ أمم الأرض بلغت الأوج، ثمّ انحدرت إلى الحضيض. تاريخ البشريّة تاريخ دم. والخطيئة، خطيئة البشريّة، جعلت الإنسان غبيًّا!. الإنسان كان يتوارث الغباء، جيلاً بعد جيل!.

إذًا، آدم أُلقي خارج الفردوس، وبات يتقلّب في الآلام، والضّيقات، والأوجاع، والهموم… لم تبقَ للإنسان راحة. “بعرق جبينك، يا أيّها الإنسان، تأكل خبزك، إلى أن تعود إلى الأرض الّتي خرجت منها؛ فإنّك تراب، وإلى التّراب تعود”. لكن، لم يشأ الرّبّ الإله أن يُسلم الإنسان إلى العدم. بالنّسبة إلى الإنسان، هناك حالة أسى كان يتقلّب فيها. أمّا بالنّسبة إلى الله، الضّابط الكلّ، فكان يدفع البشريّة، من خلال الأحداث الّتي أولدتها الخطيئة، باتّجاهٍ لم يكن واضحًا. لكنّ هذا الاتّجاه بدأ يتّضح، عندما أعطى الرّبُّ الإلهُ الشّريعةَ للشّعبِ العبريِّ المعتبَرِ بكرَ الله، والبكر يعني أنّ له إخوة، والأمم كلّها إخوة عند ربّهم. إذًا، عندما أعطى الرّبّ الإله الشّريعة، كان الرّبّ يعمل باتّجاه وضح تدريجًا. هذا الاتّجاه الواضح لم يكن واضحًا لأحد. فقط، الّذين كانوا ينقلون كلمة الله اعتورهم حسّ بحضرة الله، وعمله، وسعيه الدّؤوب باتّجاه الخلاص، من دون أن يكون ثمّة وضوح في الأذهان!. الصّورة، بعد الشّريعة، أخذت تتّضح بصورة أوفى، في زمن الأنبياء. الأنبياء أعطاهم الرّبّ الإله نعمة خاصّة كما من حشاه؛ فتكلّموا بشذرات من المقاصد الإلهيّة وردت هنا وهناك وهنالك، في النّبوءات. والنّبوءة الّتي تضمّنت كشفًا إلهيًّا أكثر من أيّة نبوءة أخرى كانت نبوءة إشعياء. إشعياء كان يتكلّم على الملكوت الآتي، كان يتكلّم على المَلِكِ الآتي!. وهذا الملك تكلّم إشعياء عليه بلغة كان مستحيلاً على الإنسان أن يفقهها، ما لم يُعطَ نعمة خاصّة من فوق. عندما يتكلّم على عبد يهوه، فإنّه يصوّره باعتباره لا صورة له ولا جمال، وكأنّ كلّ المعايير البشريّة للمُلكيّة سقطت. وإشعياء كان يحدّثنا عن مَلِكٍ من نوع جديد، وعن ملكوت من نوع جديد!. هو نفسه لم يفقه ما كان يقوله. هو تصرّف كمن يرى من خلال الضّباب. لم تكن معاينته لله معاينة واضحة. لكنّه تكلّم بما تكلّم به، لأنّ الرّبّ الإله احتدّ في روحه (أي في روح إشعياء). الأنبياء يعصرهم الرّبّ الإله عصرًا، فلا يستطيعون الإفلات من المقاصد الإلهيّة؛ لأنّهم، إن حاولوا، يجدون أنفسهم، كما قال إرمياء النّبيّ، كما في النّار؛ لذلك، يتلفّظون بالكلمة، عنوة، وينطقون بالكشف الإلهيّ، حتّى تهدأ النّار الّتي في كياناتهم.

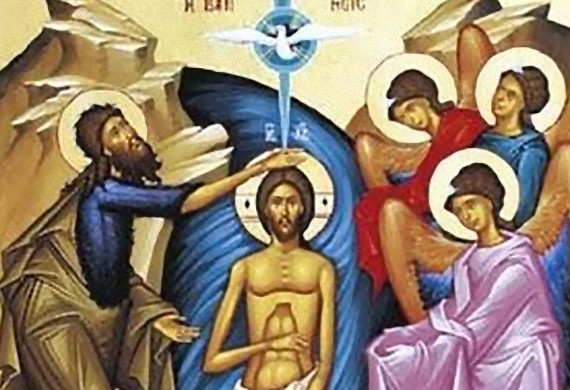

الكلام، إذًا، الّذي يتفوّه به، هنا، يوحنّا المعمدان هو: “توبوا، فقد اقترب ملكوت السّموات”. البشريّة كانت مدعوّة إلى التّوبة، لا إلى أيّ شيء آخر. الإنسان خرج من الفردوس؛ ولكي يعود إليه، أي لكي يعود إلى ربّه، عليه أن يتوب. في اللّغة العربيّة، القول “تاب إنسان إلى داره” معناه أنّه عاد إلى بيته. الإنسان كان شريدًا، بعدما خرج من الفردوس. هنا، يوحنّا المعمدان يضيء الشّعلة لكلّ البشريّة أنّ الإنسان على وشك أن يعود إلى بيته، أن يتوب إلى ربّه. لذلك، كانت معموديّة يوحنّا معموديّة التّوبة والاعتراف بالخطايا، ومعموديّة الماء. وهذا كان، من قبل يوحنّا، إعدادًا للبشريّة لاقتبال ملكوت السّموات واستقباله. لا يزال الملكوت غير واضح تمامًا. يوحنّا نفسه كان يعرف بمقدار ما كان الرّبّ الإله يسمح له بأن يعرف. لكنّ معرفته كانت ناقصة، فيما كان روح الرّبّ فيه محتدًّا بقوّة، حتّى إنّه، في نهاية المطاف، قدّم رأسه شهادة وأمانة للرّبّ الإله. يوحنّا لم يرَ الملكوت قد أتى. لكنّه رأى الرّبّ يسوع. قال له الرّبّ الإله: “هذا الّذي ترى روح الله نازلاً عليه بهيئة حمامة، هذا هو حمل الله، الرّافع خطايا العالم”. “الرّافع خطايا العالم” أي المستعيد البشريّة إلى كنفه، إليه!. إذًا، يوحنّا عرف أنّ هذا هو حمل الله، الذّبيح. هنا، بدأت الصّورة تتّضح، بشكل أفضل. عبد يهوه، هنا، هو الخروف، حمل الله الرّافع خطيئة العالم. هذا هو الإنسان الّذي لا هيئة له ولا جمال يُعتَدّ به. النّاس يعتبرونه كلا شيء، وبالحسد يعملون على التّخلّص منه بكلّ الطّرق الممكنة. يوحنّا كان إلى المسيح؛ فلمّا بات المسيح فيما بيننا، اكتمل دور يوحنّا، فانصرف، وتكمّل بالموت، بعدما أعدّ شعبًا مهيَّئًا لاقتبال الرّبّ الإله.

الرّبّ يسوع سلك فيما بيننا، وكان في أوّل الطّريق، طريقه على الأرض، غير معروف. لكنّه، شيئًا فشيئًا، بدأ يُعلن نفسه. وبما أنّه كان ضابطًا للأزمنة والأوقات والأمكنة، فإنّه، في الوقت والمكان المناسبين، قال إنّ كلّ ما سبق للشّريعة وللأنبياء أن تكلّموا عليه يتحقّق فيه هو!. كلّ ما سبق أن كُتب إنّما كُتب عنه هو!. وممّا قاله: “إن عطش أحد منكم، فلْيأتِ إليّ ويشرب”. قدّم الرّبّ يسوع نفسه باعتبار أنّه هو الماء الحيّ، وكلّ من يؤمن به تجري من بطنه أنهار ماء حيّ. الحياة الأبديّة الّتي يسكبها الرّبّ الإله، أي نفسه، في الحقيقة، في كلّ الّذين يؤمنون به، الّذين يصيرون له أولادًا. لذلك، إذا كانت المعموديّة الّتي باشرها يوحنّا المعمدان قد كانت من باب تهيئة الشّعب لاقتبال المسيح، فإنّ ما فعله الرّبّ يسوع أنّه بالماء والرّوح أعطانا نفسه. لم نعد نحن في وارد الاغتسال من خطايانا وحسب. هذا لا يكفي. نحن بتنا، بالأحرى، في وارد الولادة الجديدة بالماء والرّوح. لذلك، نحن نعتمد ونعمّد أولادنا بالماء والرّوح، لكي نولَد لملكوت السّموات. أين هو ملكوت السّموات؟!. ملكوت السّموات هو المَلِك، هو الرّبّ يسوع المسيح!. ليس هناك مكان يستقرّ فيه الإنسان اسمه “ملكوت السّموات”. ملكوت السّموات هو الرّبّ يسوع المسيح. الّذي يكون له نصيب في الملكوت، هذا يدخل في محبّة الله. نحن أُعطينا كلامًا واضحًا، لكنّه غامض، في آن معًا، تفوّه به يوحنّا الحبيب عندما قال إنّنا سوف نعاين الله كما هو!. كيف يتمّ ذلك؟!. هناك عدد من القدّيسين كانوا يعاينون الله حتّى على الأرض. لكنّ هذه المعاينة تكتمل بالموت في المسيح.

لذلك، المؤمنون بالرّبّ يسوع المسيح يتروّضون على النّظر إلى الموت باعتباره المحطّة الأخيرة، الّتي تبلّغ الإنسان، بعد التّهيئة، للاستقرار في حضن الله. إذ ذاك، يعاين الله كما هو. طبعًا، نحن نعاين ما هو محسوس. لكنّنا، في ذلك الحين، سوف نعاين بالرّوح ما هو روحيّ، لأنّ الله روح. فهذا أُعطي لنا. هذا منحنا إيّاه الرّبّ الإله بالمعموديّة؛ ونحن نوظّفه وننمّيه، في حياتنا، بسعي حثيث إلى الغربة عن هذا العالم، وإلى التماس وجه الله، في كلّ حين. البشريّة كانت، أبدًا، في حالة عبور إلى أرض الميعاد، وأرض الميعاد كانت صورة لوجه الله. إذًا، نحن نعبر، في الحقيقة ، إلى وجه الله. لهذا، اعتمدنا بالماء والرّوح؛ ونحن، بالماء والرّوح والتّوبة الدّؤوب، ننمو في نعمة الله، إلى أن نستقرّ بين يدي الرّبّ الإله، على ما قال الرّبّ يسوع وهو على الصّليب، حين تلفّظ بكلماته الأخيرة وقال: “في يديك أستودع روحي”. نحن نعمل، في كلّ حين، على استيداع أرواحنا بين يدي الرّبّ الإله. ليس لنا شيء آخر نعمله، في هذه الدّنيا، إنّما الحاجة إلى واحد، إنّما الحاجة إلى مسيح الرّبّ. والمعموديّة الّتي نلتمس هي الاعتماد في ماء وجه الله، ومن ثمّ في نوره. عيد الظّهور الإلهيّ إنّما هو، في عمقه، عيد الماء والنّور المنسكبين من قلب الله علينا. آمين.

عن “نقاط على الحروف”، 4 كانون الثاني 2015

معموديّة ماء وجه الله !